El 11 de mayo de 2023, durante la primera jornada del Congreso 20.º Aniversario de Asetrad, se presentó la ponencia «Palabras femeninas, palabras periféricas: El caso de la traducción de The Dictionary of Lost Words, de Pip Williams». De ella nace este artículo, que, además de aludir a la transcreación como una demostración obvia de que los traductores literarios somos autores, presenta tanto un caso práctico de aplicación de las herramientas de la investigación lexicográfica como recursos y estrategias para enfrentarse a la traducción de variedades lingüísticas alejadas del estándar.

Me lo advirtieron desde el principio: no sería un encargo al uso… ¿Qué filóloga metida a traductora literaria podría resistirse a un desafío así?

A finales de 2021, Ediciones Maeva me propuso la traducción del inglés al español de la primera novela de Pip Williams, una autora británica afincada en Australia. Me lo advirtieron desde el principio: no sería un encargo al uso, los «quebraderos de cabeza» que The Dictionary of Lost Words le supondría a quien decidiera afrontar el reto de traducirla requerirían de mucha investigación lexicográfica y de una buena dosis de creatividad. ¿Qué filóloga metida a traductora literaria podría resistirse a un desafío así?

El diccionario de las palabras olvidadas, como finalmente se tituló en español cuando se publicó en noviembre de 2022, es una novela de formación protagonizada por Esme, una niña huérfana de madre cuya vida se desarrolla en Oxford durante los últimos años del siglo xix y la primera mitad del xx. Su padre es uno de los lexicógrafos que colaboran con el doctor James Murray en la creación del ingente Oxford English Dictionary (OED), una labor que se inició en 1857 y que concluyó en 1928 con la publicación del Volumen 12 de la primera edición. La propia Esme termina convirtiéndose en ayudante del Diccionario y pasa sus días en el scriptorium, el cobertizo en el que, hasta 1915, se llevó a cabo la mayor parte del trabajo lexicográfico de la obra. Allí trabaja rodeada de las miles de fichas que aspiran a definir la lengua inglesa basándose en el corpus literario documentado en dicho idioma.

Para ella, las palabras no son solo un medio de vida, sino la única manera de comprender situaciones sociales tan complejas como las diferencias de clase, el movimiento sufragista femenino y el estallido de la Primera Guerra Mundial, por no hablar de otras mucho más personales como la pérdida, el maltrato, la maternidad y la muerte.

Es innegable que, para ser un proyecto que comenzó a fraguarse a mediados del siglo xix, el OED es un diccionario bastante inclusivo. Aun así, ¿es posible que una obra gestionada casi única y exclusivamente por hombres y, debido a su carácter histórico y descriptivista, fundamentada en textos escritos también casi única y exclusivamente por hombres defina la realidad femenina? A través de las palabras, Esme cobra conciencia de que, a la naturaleza de las mujeres, y en especial a la de las mujeres de clase baja, se le asigna un lugar tan periférico en el mundo, y por ende en el OED, que apenas existe. De ahí que comience a elaborar su propio «Diccionario de las palabras olvidadas» para situar a las mujeres y sus palabras en el centro.

Desde un punto de vista traductológico, The Dictionary of Lost Words presenta grandes desafíos que nos permitirán aprovechar algunos recursos fundamentales para el oficio.

Desde un punto de vista traductológico, The Dictionary of Lost Words presenta grandes desafíos que nos permitirán aprovechar algunos recursos fundamentales para el oficio. En primer lugar, mostraremos un caso práctico de la aplicación de algunas de las herramientas de la investigación lexicográfica que podemos utilizar para reflejar variedades lingüísticas anteriores a la nuestra (Diccionario de autoridades, Nuevo tesoro lexicográfico, Diccionario histórico de la lengua española). Esto nos llevará a la conclusión inevitable de que la traductora literaria, en cuanto transformadora del texto de partida, es también autora de la obra. A continuación, estudiaremos cómo se ha abordado en esta novela la traducción de las variedades del lenguaje empleadas por las clases más bajas. Por último, haremos un breve repaso por algunas posibles estrategias para enfrentarse a la traslación del registro más vulgar y, en cierto modo, humorístico que se utiliza en el libro. Me he permitido identificar cada una de estas secciones con el nombre de una de las protagonistas de la novela.

Esme: Bondmaid > azacana (o por qué la traductora literaria es también autora de la obra)

En 1901, y esto es un hecho histórico, James Murray recibió una carta de un usuario del Diccionario al que le había sorprendido no encontrar la palabra bondmaid referenciada en la «Parte III» del Diccionario, publicada catorce años antes.

Simon Winchester… asegura que las fichas de este término se habían caído detrás de unos libros.

Murray, pese a lo orgulloso que estaba de la eficacia del sistema que había diseñado para gestionar la enorme cantidad de información que se manejaba en el scriptorium (correspondencia, fichas de palabras, pruebas de imprenta, etcétera), se vio obligado a reconocer, por primera y única vez en los más de treinta y cinco años que ejerció como editor del OED, que, en efecto, esa palabra se había omitido porque se había traspapelado en alguno de los pasos del proceso. Simon Winchester, en su obra The Meaning of Everything, asegura que las fichas de este término se habían caído detrás de unos libros y que se encontraron al cabo de un tiempo en el scriptorium.

Al inicio del libro, Pip Williams noveliza este episodio y lo utiliza como catalizador de la historia. Estamos en 1887, y Esme está sentada, como cualquier otro día de trabajo de su padre, bajo la mesa de clasificación en torno a la cual se afanan los lexicógrafos. Entonces ve que una de las fichas que los voluntarios les enviaban cae al suelo. Tiene prohibido tocarlas si no es con el permiso de un adulto, pero los minutos pasan, nadie se agacha a recogerla y al final la curiosidad la vence. La niña tiene solo cinco años y aún está aprendiendo a leer, pero, con un poco de esfuerzo, consigue descifrar el lema que aparece en la parte superior izquierda de la ficha: bondmaid. Las palabras que la siguen, no obstante, son demasiado para ella, así que ni siquiera sabe si constituyen una cita o un intento de definición.

Esto es algo que la mente infantil de Esme no es capaz de concebir, le parece terrible que haya palabras que puedan quedar eliminadas del Diccionario.

En ese momento, Esme recuerda una conversación que había mantenido anteriormente con su padre. «¿Se definirán todas las palabras?», le había preguntado. «Algunas se quedarán fuera», había contestado él. Cuando la pequeña insiste en saber por qué, su padre le responde: «Porque no son lo bastante sólidas, no las ha escrito suficiente gente y, si no hay suficiente información sobre ellas, se descartan». Esto es algo que la mente infantil de Esme no es capaz de concebir, le parece terrible que haya palabras que puedan quedar eliminadas del Diccionario y, por lo tanto, olvidarse con el tiempo. Eso es lo que la empuja a guardarse la ficha de bondmaid en el bolsillo y a convertirla en el primer espécimen de su «Diccionario de las palabras olvidadas».

La siguiente ocasión en la que nos encontramos con esta palabra en la novela es, precisamente, cuando la trama llega al año 1901 y Murray recibe la carta del lector que ya hemos mencionado. Esta es parte de la versión ficticia de la misiva que nos ofrece Pip Williams:

I had cause to refer to your dictionary while reading The Lord of the Isles. The word I sought in this instance was ‘bondmaid’. It is not an obscure word, but Scott uses a hyphen where I thought it was not needed. Its male equivalent was adequately referenced, but bondmaid was not there.

He subrayado los datos de este párrafo que más nos interesan: que el lector leyó la palabra en The Lord of the Isles; que no fue a buscarla en el diccionario porque le resultara desconocida, sino porque sir Walter Scott, el autor de la obra, la había escrito con un guion que él consideraba innecesario, y que, aunque sí había encontrado la entrada de la versión masculina de la palabra, la femenina no aparecía.

En el scriptorium, catorce años más tarde de que la ficha desapareciera en la novela, nadie puede acusar a ciencia cierta a Esme de haber sido la responsable de tamaña afrenta para el honor del doctor Murray y del Diccionario, pero tanto el editor como los lexicógrafos tienen ciertas sospechas. La muchacha, que en 1901 ya ha superado la mayoría de edad y ha empezado a trabajar codo a codo con ellos, consigue escapar por los pelos de una buena reprimenda.

Es entonces cuando recuerda el viejo baúl de Lizzie, una de las criadas de la casa Murray, en el que en su día había empezado a almacenar aquellas «palabras olvidadas» que tanto le gustaban de pequeña. Ahora ya es capaz de comprender la ficha entera y de leerle a Lizzie la definición que contiene: «Bondmaid: A slave girl. Or a bonded servant or someone who is bound to serve till death». Como vemos a continuación, el significado del término no se ha alterado mucho en los repertorios actuales:

Bondmaid:

n. A woman bondservant.

American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright © 2016 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company.

n. (Historical Terms) an unmarried female serf or slave.

Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins publishers.

n.

1. a female slave.

2. a woman bound to service without wages.

Random House Kernerman Webster’s College Dictionary, © 2010 K Dictionaries Ltd. Copyright by Random House Inc.

Está disponible en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y el nombre del traductor, ¡oh, sorpresa!, no figura en ninguna parte.

Es obvio que algunas de las traducciones más evidentes de esta palabra serían ‘esclava’ o ‘sierva’. Así lo tradujeron, por ejemplo, en la obra de Sir Walter Scott a la que alude la carta del perplejo lector, The Lord of the Isles, un poema publicado a principios del siglo xix. Aquí abajo incluyo el fragmento del original y el de la única traducción española que he conseguido encontrar (está disponible en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y el nombre del traductor, ¡oh, sorpresa!, no figura en ninguna parte):

“Hence,” he exclaim’d, “degenerate maid!

The Lord of the Isles. A Poem, Archibald Constable and Company, Edimburgo, 1815.

Was’t not enough to Ronald’s bower

I brought thee, like a paramour,

Or bond-maid at her master’s gate,

His careles cold approach to wait?

¡Apártate de mí, hermana indigna!, esclamaba el inflexible baron: ¿No basta el haberte traído al castillo de Ronaldo como una manceba o como una esclava que sigue a su dueño, para aguardar los caprichos de su amor ó esponerse á su fría indiferencia?

El lord de las Islas, Oficina de Moreno, Madrid, 1830.

Nuestra única opción para no cometer un «anacronismo interno» es traducirla por un vocablo que empiece por a o por b, puesto que esos eran los dos tomos que habían salido a la luz en esa fecha.

Sin embargo, nosotros no podemos recurrir a ninguna de esas dos traslaciones de bondmaid. ¿Por qué? Porque, en esta novela, la trama va íntimamente ligada a la cronología de la elaboración del OED y, si se nos dice que se trata de una palabra que ya tendría que haberse publicado en 1887, nuestra única opción para no cometer un «anacronismo interno» es traducirla por un vocablo que empiece por a o por b, puesto que esos eran los dos tomos que habían salido a la luz en esa fecha. La parte en la que se incluiría la e (en el caso de que quisiéramos traducirla por esclava) no se publicaría hasta 1891, y las de la s (si optáramos por sierva) empezarían a aparecer en 1914.

Así las cosas, para dar con un término que cumpla este requisito, debemos desplegar todo el arsenal de recursos traductológicos de los que disponemos: tesauros, diccionarios de ideas afines, etcétera. A continuación, reseño los resultados que obtuve tras buscar posibles sinónimos de esclavo y siervo en el Corripio, pero ya adelanto un dato importante: el número de alternativas que empiezan por a o por b es igual a cero.

Esclavo. Siervo, vasallo, sometido, cautivo, prisionero, forzado, villano, plebeyo, proletario, siervo de la gleba, oprimido, sujeto, servidor, dominado, encadenado, subyugado, vejado, avasallado, ilota, intocable, paria, galeote, liberto, eunuco, odalisca, geisha, Manumiso, manumitido, redimido, emancipado.

Siervo. Vasallo, servidor, esclavo.

Fernando Corripio, Diccionario de ideas afines, Herder, Barcelona, 1994.

En el Diccionario ideológico de la lengua española, de Julio Casares, tuve un momento de emoción, porque me topé con la palabra burengue. Sin embargo, en el Tesoro de los diccionarios históricos de la lengua española, que fue donde conseguí encontrar su definición, la definen como ‘Esclavo mulato’, así que no me resultaba útil en este contexto. La búsqueda no había terminado.

Esclavo, siervo de la gleba, exarico, esclavo ladino, greno, burengue, ilota, monitor, consiervo, liberto, coartado, cimarrón, mezquino, odalisca, esclavatura, negrada.

Ingenuo, vientre libre, horro, manumiso, eunuco.

Julio Casares, Diccionario ideológico de la lengua española. De la idea a la palabra,

Gustavo Gili, Barcelona, 1982, 2ª ed.

Pasé entonces al IEDRA, un recurso que podríamos describir como un diccionario inverso, y encontré la palabra ancila definida como ‘Sierva, esclava, criada’. Y, después, buscando a la desesperada sinónimos en WordReference, bajo el lema siervo encontré otra posibilidad: azacán. ¡Aleluya!

Para poder decidir con criterio, llevé a cabo un pequeño estudio comparativo entre ambas opciones que refiero a continuación. En primer lugar, acudí a los diccionarios contemporáneos para ver qué definiciones ofrecían. Estas son las del DRAE:

ancila

Del lat. ancilla.

1. f. p. us. Sierva, esclava, criada.

azacán, na

Del ár. hisp. assaqqá, y este del ár. clás. saqqā’

1. adj. Que se ocupa en trabajos humildes y penosos. U. t. c. s.

2. m. y f. aguador (persona que llevaba o vendía agua).

3. m. desus. odre (cuero para contener líquidos).

hecho, cha un azacán

1. loc. adj. coloq. Muy afanado en dependencias o negocios. Estar hecho un azacán.

Según esta definición, ancila encaja perfectamente como posible traducción de bondmaid. En cambio, la de azacán, na se aleja un poquito más y tiene varios sentidos.

Según esta definición, ancila encaja perfectamente como posible traducción de bondmaid. En cambio, la de azacán, na se aleja un poquito más y tiene varios sentidos. De entre ellos, el que más podría acercarse a nuestras necesidades es ‘que se ocupa en trabajos humildes y penosos’.

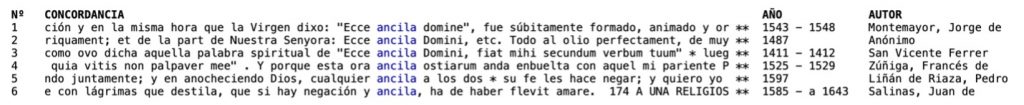

Aun así, estamos intentando no cometer un anacronismo en una novela ambientada a finales del siglo xix, así que acudí al Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española. La figura 1 refleja los resultados que obtuve para el término ancila. Hay un total de quince lemas y las definiciones más cercanas a 1887, el año que nos ocupa en la novela, son dos: una de 1879 (Nuevo diccionario de la lengua castellana por la Real Academia de la Lengua […], de Vicente Salvá), según la cual ancila es un ‘género de moluscos gasterópedos fluviátiles’ o un ‘género de insectos del orden de los himenópteros’; y otra de 1895 (Diccionario enciclopédico de la lengua castellana, de Elías Zerolo), que nos dice que significa ‘sierva o esclava’.

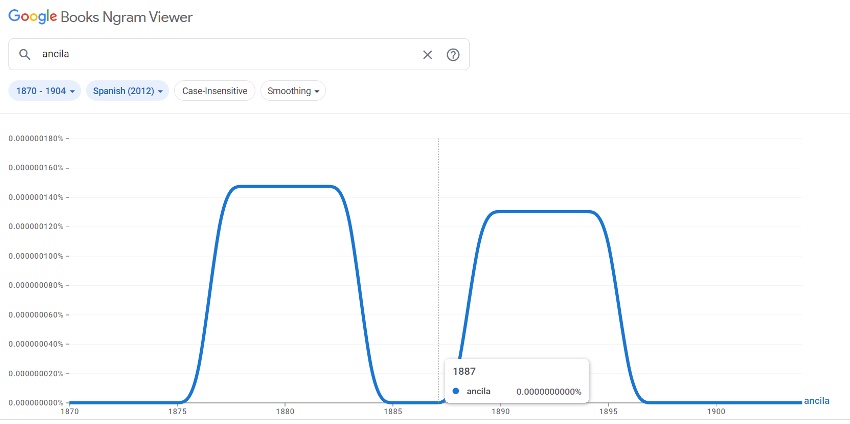

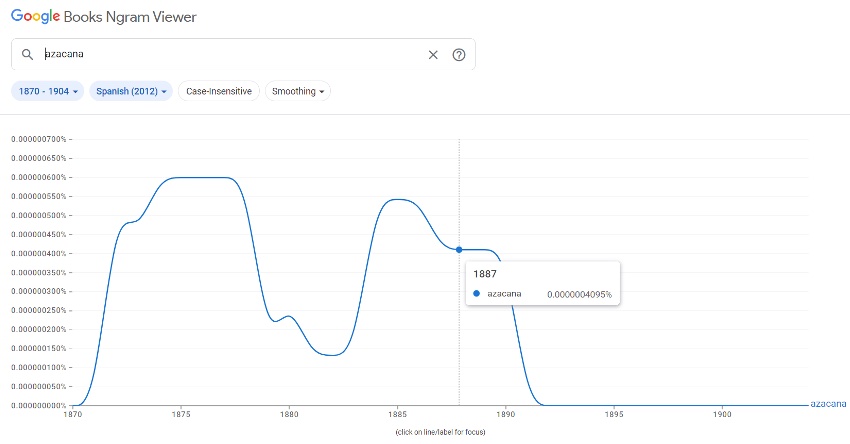

Los resultados de azacán, que aparecen en la figura 2, son más numerosos, cuarenta y uno. Encontramos una definición del mismo diccionario de Zerolo (1895) que acabamos de citar: ‘Aguador. Odre. Hecho un azacán. Muy afanado en dependencias ó negocios’; y otra de 1884 (Diccionario de la lengua castellana por la Real Academia Española. Duodécima edición), que es idéntica a la anterior.

El Nuevo tesoro lexicográfico señalaba que ambas palabras aparecían en el Diccionario de autoridades, así que consulté esas definiciones para ver qué aportaban.

Diccionario de Autoridades – Tomo I (1726)

ANCILA. s. f. Lo mismo que Esclava, ò sierva. Veanse. Es voz puramente Latina introducida en el Castellano sin necesidád: y assi solo tiene uso alguna vez en la Poesía. Lat. Ancilla. ALV. GOM. Cant. 6. Oct. 1.

Ancila perpétua de Dios mi Señor.

VILLAMED. Obr. poet. fol. 313.

Európa, Európa en sordos antros suéna

En voces mil perdidas

De flébiles ancilas repetídas.

Diccionario de Autoridades – Tomo I (1726)

AZACAN. s. m. El que tiene por oficio andar acarreando agua: lo mismo que Aguadór. Covarr. dice que viene de la palabra Arabe Secaie, que significa dár de beber ò regar. Aldrete, lib. 3. cap. 15. del orígen de la lengua Castellana, dice que es compuesta de la partícula A, y de la palabra Zaca, que significa lo mismo. Lat. Aquarius. Lixa, ae. FR. LUIS DE GRAN. Symb. part. 1. cap. 20. Otras sirven de azacánes, que trahen agua para las que residen dentro de la casa. CERV. Quix. tom. 1. cap. 21. Aunque claramente sepa que soi hijo de un azacán.

Diccionario de Autoridades – Tomo I (1726)

AZACAN. Metaphoricamente se dice del que anda ocupado en cosas de poco provecho, y de mucho trabájo, mal trageado y vestído. Lat. Homo pauper & aerumnosus, cui opera, vita est.

Andar como un azacán, ò hecho un azacán. Se dice del que trabája en muchas dependéncias con demasiado afán y cuidado, sin dár descanso à su persóna. Lat. Immodico sudore ac labore in negotia incumbere.

Consulté, asimismo, el CORDE, pues quería averiguar cuál de los dos vocablos era más habitual y en qué contextos se empleaban.

Ancila sigue siendo una apuesta segura en cuanto al significado: ‘lo mismo que esclava o sierva’. Azacán también tiene dos acepciones en este repertorio, la de ‘aguador’ y una segunda que resulta bastante interesante: ‘Metafóricamente se dice del que anda ocupado en cosas de poco provecho y de mucho trabajo, mal trajeado y vestido’.

Consulté, asimismo, el CORDE, pues quería averiguar cuál de los dos vocablos era más habitual y en qué contextos se empleaban. Para ancila solo obtuve seis resultados, la mayoría de ellos en latín y en unos años que no encajan con el contexto de la novela (figura 3).

En el caso de azacán, la frecuencia de empleo es algo mayor, con veintidós casos, y en unos años mucho más cercanos a la fecha deseada, sobre todo gracias a Benito Pérez Galdós (figura 4).

Por último, busqué en Google Books Ngram Viewer la frecuencia de uso de ambos términos en la fecha en la que esta palabra aparece en la novela, 1887. La frecuencia de ancila es nula por completo. La de azacán y azacana es algo más alta (figuras 5, 6 y 7).

Tras concluir este análisis, me decidí por azacana basándome en tres razones fundamentales: el mayor número de entradas que arroja el Nuevo tesoro lexicográfico; la mayor frecuencia de aparición de esta palabra para la época que nos interesa tanto en el CORDE como en Google Books Ngram Viewer, y, aunque parezca contradictorio, el hecho de que la definición de azacana no sea tan cercana a la de esclava y, además, se trate de una palabra polisémica, puesto que eso me permitió solucionar los «problemas del guion y del lema masculino» que se señalaban en la misiva ficticia. Así quedó mi traducción del fragmento que hemos citado:

Tuve motivos para consultar el diccionario mientras leía El lord de las islas. La palabra que buscaba en este caso era «azacana». No es una palabra oscura, pero Scott la utiliza con un significado similar al de «sierva o esclava», un sentido que yo desconocía. El significado de aguadora estaba adecuadamente referenciado, pero este otro no.

Los traductores literarios somos también creadores de la obra que traducimos y en esta novela hay ejemplos muy evidentes de ello.

La definición de azacana que finalmente se dio en el libro está basada en la del Diccionario de autoridades que hemos comentado más arriba: ‘Mujer que se ocupa en cosas de poco provecho y mucho trabajo’.

Como se verá más abajo, este no fue el único pasaje que tuve que «transcrear», si queremos utilizar ese concepto. De ahí el subtítulo de esta sección: los traductores literarios somos también creadores de la obra que traducimos y en esta novela hay ejemplos muy evidentes de ello.

Lizzie: Por qué no es lo mismo «sentirse lánguida» que «estar derrengá» (o la traducción de las variedades diastráticas)

Ya hemos mencionado brevemente el personaje de Lizzie que, al inicio de la novela, es una criada analfabeta de trece años entre cuyas ocupaciones principales se cuenta la de cuidar de la pequeña Esme. Podría decirse que ella es la «azacana», al menos así lo asegura la joven cuando, en 1901, por fin le leen la definición de la palabra: «Eso es lo que soy. Supongo que estoy obligada a trabajar como una esclava para los Murray hasta que me muera». En ese momento, también se da cuenta de que, debido al hurto de la ficha por parte de Esme, su persona ni siquiera aparece representada en el Diccionario. El diálogo que mantienen ambas mujeres en esa escena es, sin lugar a duda, el instante en el que la protagonista comienza a entender lo que son las diferencias de clase y, sobre todo, lo que acaba de señalarle su amiga: que, si ciertas palabras ya ocupaban una posición bastante marginal en el Diccionario, las de las personas pertenecientes a un estrato social más bajo, como Lizzie, o que eran prácticamente indigentes, como Mabel —un personaje al que conoceremos más adelante—, estaban directamente descartadas.

Si su amiga Lizzie no está incluida en el OED, sí lo estará en su repertorio, donde dará cabida a los vocablos que emplean los sirvientes, aunque estén restringidos al ámbito de lo oral.

Esta situación es el acicate que Esme necesitaba para retomar su «Diccionario de las palabras olvidadas»: si su amiga Lizzie no está incluida en el OED, sí lo estará en su repertorio, donde dará cabida a los vocablos que emplean los sirvientes, aunque estén restringidos al ámbito de lo oral y, por tanto, no se recojan en el «diccionario oficial». Con este fin, compara la reacción que le ha generado la palabra listless, cuyas fichas ha tenido que revisar como parte de su trabajo en el scriptorium, con el expresivo knackered que emplea Lizzie.

Listless started me yawning. It had thirteen slips of unvaried meaning, and it was easy to let my mind wander beyond the confines of the Scriptorium. […] It wasn’t nearly as interesting as Lizzie’s word, knackered. Lizzie had never once said she felt listless, but she was knackered all the time.

Empezaremos analizando la traducción de listless. De nuevo, la estructura de la novela nos exige que la traslación de este término comience por l y, por una vez, tuve suerte, porque la primera traducción que propone el Collins es ‘lánguido’, en el sentido de ‘without energy’ y la definición en español —según el DRAE: ‘De poco espíritu, valor o energía’— encaja con ella, así que la dejé tal cual.

Ahora bien, la traducción de knackered es harina de otro costal. Como a principios del siglo xx era, en efecto, una palabra reservada al ámbito de lo oral, Esme no sabe dónde encontrar una definición para ese término, así que, como buena lexicógrafa en ciernes, acude a la fuente y le pregunta a Lizzie. Este es el diálogo que mantienen y que da lugar a la primera ficha escrita de la propia mano de Esme:

‘What does knackered mean, Lizzie?’

[…]

‘It means you’re tired.’

‘Why don’t you just say tired, then?’

[…]

‘It’s not just tired from lack of sleep; it’s tired from work, physical work. I get up before dawn to make sure everyone in the big house will be warm and fed when they wake, and I don’t go to sleep till they is snoring. I feel knackered half the time, like a worn-out horse. No good for nothing.

La traducción del término debía transmitir todos esos matices que le atribuye Lizzie y, además, pertenecer a un registro vulgar.

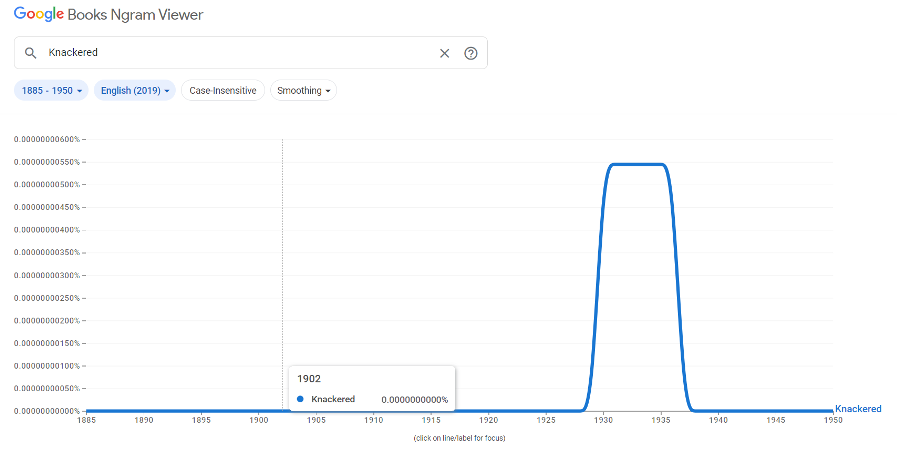

La traducción del término debía transmitir todos esos matices que le atribuye Lizzie y, además, pertenecer a un registro vulgar, ya que, como se aprecia en las definiciones que se reproducen a continuación, se trata de una palabra perteneciente al slang británico. La última de ellas también nos indica que es un término de creación muy reciente, en 1902, el momento en el que Lizzie lo utiliza. Así podemos comprobarlo en el gráfico de Google Books Ngram Viewer (figura 8), en el que vemos que apenas hay apariciones escritas de este término en toda la primera mitad del siglo xx.

Knackered

adj. Chiefly British Slang

Very tired; exhausted.

American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright © 2016 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company.

adj.

1. exhausted; tired out

2. worn out; no longer working, esp after long or hard use

Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins publishers.

adj. Brit Slang

exhausted; very tired

[1885-90; knacker to tire (attenuation of earlier sense “to kill”)]

Random House Kernerman Webster’s College Dictionary, © 2010 K Dictionaries Ltd. Copyright by Random House Inc.

Al tratarse de una palabra que empieza por k, para no romper la coherencia del texto, hay que traducirla por un vocablo que comience con una de las once primeras letras del alfabeto.

Tampoco estaría de más que nuestra traducción reflejara la variedad diacrítica que la autora ha marcado de un modo tan explícito en la forma de hablar de Lizzie. Además, como no podía ser de otra manera en esta novela, volvemos a tener la restricción de los «anacronismos internos»: al tratarse de una palabra que empieza por k, para no romper la coherencia del texto, hay que traducirla por un vocablo que comience con una de las once primeras letras del alfabeto. La opción elegida fue derrengá y, aunque para justificar mi decisión llevé a cabo un estudio similar al que ya he explicado para el caso de azacana, en aras de la brevedad me limitaré a ofreceros las conclusiones finales en el siguiente párrafo.

En el Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española, el verbo derrengar tiene cincuenta y cinco lemas, el primero de ellos datado en 1495 y el último en 1992. El Diccionario de autoridades lo define como ‘Descaderar, maltratar, quebrantar gravemente los riñones o lomos del hombre o animal.’ Y, en cuanto a los datos ofrecidos por Google Book Ngram Viewer para la utilización de derrengada en 1902, debo decir que el porcentaje se acerca muchísimo al cero (0,0000036212 por ciento). Dado que en este caso las cifras y las fechas no resultaban definitorias, me centré en la necesidad de transmitir el registro vulgar y la variedad diacrítica de Lizzie, cosa que considero que derrengá cumple con creces. Así quedó en español la ficha redactada por Esme:

Derrengada

Lizzie Lester, 1902

Me levanto antes del amanecer pa asegurarme de que todos los de la casa estén calientitos y tengan de comer cuando se despierten, y no me voy a dormir hasta que ellos están roncando. Estoy derrengá la mitad del tiempo, como un caballo agotao que no vale pa na.

«Traducir el dialecto no es un problema sin solución, sino algo peor: un problema con muchas soluciones, todas ellas insatisfactorias» (Miguel Sáenz).

En algunos de los ejemplos del habla de Lizzie que hemos citado hasta ahora, se han visto ya parte de los recursos que utilicé para reflejar la variedad lingüística del personaje. Miguel Sáenz, en un Trujamán titulado «Dialectos dilectos» dice: «Traducir el dialecto no es un problema sin solución, sino algo peor: un problema con muchas soluciones, todas ellas insatisfactorias» y, aunque él se refiera a las variedades regionales, considero que es una cita perfectamente aplicable a las variedades que, como en este caso, tienen que ver con el nivel cultural y las diferencias de clase. No voy a desarrollar aquí un marco teórico detallado con el que sustentar las decisiones que tomé al respecto, pero sí quiero dejar constancia de algunas de ellas. La primera y más evidente: que no tenía sentido «aplanar» el habla de Lizzie y de otros personajes similares recurriendo al estándar y eliminando sus marcas diacríticas, puesto que esas diferencias son fundamentales en el argumento de la novela. La segunda: que, una vez decidido que debían incluirse esas marcas, el enfoque que más sentido tenía era el de mezclar la naturalidad (es decir, las transgresiones reales que se dan en el español vulgar) con la convencionalidad (variantes artificiales de creación propia). Gracias a esto último, el habla resultante no puede identificarse con ninguna variante concreta del español. En la figura 9 encontramos una tabla con algunos de los recursos que empleé para caracterizar ese discurso un tanto alejado del estándar.

Apócope

- pa por para

- na por nada

- tos por todos

- derrengá por derrengada

Cambio de fonemas

- libertaz por libertad

- calientito por calentito

- pos por pues

Cambio de acentuación

- papa por papá

- mama por mamá

Usos contrarios a la norma

- tú y tu padre por tu padre y tú

Expresiones de registro informal

- dar palique

- pegar la oreja

- mangonear

- tener las manos largas

- tunantes

Vocablos de otras lenguas del Estado

- pequerrechos (del gallego) como traducción de littluns

Figura 9

Mabel: Palabras verdes de mujeres (o cómo enfrentarse a la traducción del registro más vulgar)

Después de redactar la ficha de knackered, Esme le pide ayuda a Lizzie para recopilar más términos de ese estilo:

—Estoy convencida de que hay un montón de palabras maravillosas y que nunca se han escrito —le dice—. Quiero anotarlas. Creo que son tan importantes como las palabras que recogen el doctor Murray y mi padre.

—Pues claro que no lo son —le contesta su amiga—. Son palabras que usamos solo porque no conocemos otra cosa mejor.

—No estoy de acuerdo —insiste Esme—. Creo que a veces las palabras apropiadas no son del todo correctas y que por eso la gente inventa otras nuevas o utiliza palabras antiguas de una forma distinta.

Lizzie continúa resistiéndose y aduce:

—Aunque anduviera por ahí pegando la oreja, solo me aceptarían las mujeres. Los hombres, hasta los que trabajan en las gabarras, moderarían su lenguaje ante una como yo».

Y ahí es cuando a Esme se le enciende la bombilla:

—¿Crees que hay palabras que solo usan las mujeres o que se aplican específicamente a las mujeres?

En este momento conocemos al personaje de Mabel, una exprostituta vieja y enferma que malvive vendiendo tallas de madera y algún que otro cachivache en el puesto más minúsculo del Mercado Cubierto de Oxford.

Pronto se descubre que la verdadera especialidad de Mabel, tal como ella misma dice, son las «Women’s words. Dirty ones».

La primera palabra que le enseña a Esme es shaft, que en la versión española traduje como ‘cipote’. Cuando la joven elogia la calidad de las tallas de la anciana, Mabel le dice que no tiene nada mejor que hacer con las manos «ahora que nadie las quiere alrededor del cipote». No obstante, pronto se descubre que la verdadera especialidad de Mabel, tal como ella misma dice, son las «Women’s words. Dirty ones». Las palabras verdes. Sus enseñanzas son las que permiten que Esme cree fichas para los términos cunt y quim. La traducción de estos vocablos tampoco fue especialmente sencilla, sobre todo porque en inglés ambos se refieren, en efecto, al ‘coño’, pero también pueden emplearse como insultos. Dependiendo del contexto, podríamos traducirlos como ‘gilipollas’, ‘cabrón’, ‘imbécil’, etcétera.

Cuando Esme saca una primera ficha y le pide a la anciana que le dé una definición de cunt, Mabel resume: «It’s yer quim».

En este último sentido es en el que Mabel los emplea en un principio: «It means she’s a cunt: a fuckin’ nasty bitch». Cuando Esme saca una primera ficha y le pide a la anciana que le dé una definición de cunt, Mabel resume: «It’s yer quim». La joven, claro, tampoco tiene la menor idea de qué significa quim, así que lo único que puede hacer es empezar una segunda ficha e insistir en que Mabel le aclare ambos significados mediante una cita: «Put it in a sentence», le pide. Y la anciana, ni corta ni perezosa, se rasca la parte delantera de la falda y le contesta: «I got an itchy cunt». Esme, que a estas alturas ya está sacando a la vieja de sus casillas, le pregunta si es sinónimo de crotch, y aquí Mabel ya no puede más y le espeta: «You got a cunt, I got a cunt, Lizzie got a cunt, but old Ned there, he ain’t got a cunt. Get it?». La definición que Esme escribe finalmente en su ficha es «Vagina; insult», y la cita que Mabel le proporciona con gran orgullo es: «There was a young harlot from Kew, who filled her cunt up with glue. She said with a grin, if they pay to get in, they’ll pay to get out of it too».

Pero aún les queda la segunda ficha, la de quim. Esme le pregunta a su interlocutora si significa exactamente lo mismo que cunt y Mabel, haciendo gala de su gran sabiduría en estos temas, le ofrece una explicación que aporta muchos más matices: «’Tis the juices, lass. Mine ain’t sweet no more, but once I’d eat well ’cos of me juices. The men loves to think they got you goin’». Ante este comentario, Esme anota la definición «Vaginal discharge during intimate relations». Y, cuando, para su ilustración, Mabel mira a sus vecinos de puesto en el mercado y exclama: «She and ’er old man are fuckin’ quims, and there’s no doubt about it», la joven añade a la ficha: «Insult».

De ahí que, haciendo las modificaciones necesarias en el texto, pudiera unificar las dos acepciones de «insulto» de cunt y quim bajo el término coñazo.

La palabra coño en español se refiere a los genitales femeninos y puede utilizarse como interjección, pero no es un insulto. No agraviamos a alguien diciéndole «eres un coño», aunque sí «eres un coñazo». De ahí que, haciendo las modificaciones necesarias en el texto, pudiera unificar las dos acepciones de «insulto» de cunt y quim bajo el término coñazo, mientras que las referidas a la vagina las traduje, respectivamente, como ‘coño’ y ‘chirla’. Así quedaron estas frases en la versión española:

Coño

Vagina; coñazo: insulto derivado.

Había una joven puta española que se llenaba el coño de cola. Con una sonrisa decía: si pagan por meterla de noche, pagarán por sacarla de día.

Esa y el viejo de su marido son un puto coñazo y no hay más que hablar.

Mabel O’Shaughnessy, 1903

Chirla

Sinónimo de coño. Por referencia al flujo vaginal durante las relaciones.

Es perentorio concienciar de la trascendencia de nuestra labor a la sociedad en general y a quienes nos pagan en particular.

Tras este análisis somero de algunas de las dificultades a las que a veces nos enfrentamos quienes nos dedicamos al oficio de acercar la literatura de otras lenguas a los lectores de la nuestra, cabe concluir que nuestro papel de autores de la obra traducida no debe tomarse en vano en ninguna circunstancia; más bien al contrario: es perentorio concienciar de la trascendencia de nuestra labor a la sociedad en general y a quienes nos pagan en particular.

Recursos mencionados

Tesoro de los diccionarios históricos de la lengua española

www.IEDRA.es (diccionario inverso)

Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española (NTLLE)

Corpus Diacrónico del español (CORDE)

Bibliografía

Sobre el Oxford English Dictionary

Gilliver, Peter. The Making of the Oxford English Dictionary. Oxford: OUP, 2016, 626 pp.

Mugglestone, Lynda. Lost for Words. The Hidden History of the Oxford English Dictionary. New Haven y Londres: Yale University Press, 2005, 276 pp.

Russell, Lindsay Rose. Women and Dictionary Making. Gender, Genre and English Language Lexicography. Cambridge: Cambridge Universirty Press, 2018, 252 pp.

Winchester, Simon. The Meaning of Everything. The story of the English Oxford Dictionary. Oxford: OUP, 2003, 260 pp.

Winchester, Simon. The Professor and the Madman. Nueva York: HarperCollins Publishers, 1998, 242 pp.

Sobre la variación diastrática

Paradela López, David, «Traducir dialectos (1): La posibilidad», El Trujamán, 29 de julio de 2014.

Paradela López, David, «Traducir dialectos (2): La conveniencia», El Trujamán, 12 de septiembre de 2014.

Paradela López, David, «Traducir dialectos (3): Un experimento», El Trujamán, 6 de octubre de 2014.

Sáenz, Miguel, «Dialectos dilectos», El Trujamán, 3 de noviembre de 2000.

Ana Isabel Sánchez Díez

Es licenciada en Filología Inglesa (2000) y Filología Hispánica (2002) por la Universidad de Salamanca. Ya en la Universitat Autònoma de Barcelona obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados gracias a la defensa del trabajo Estudio y edición crítica de La fortuna merecida, de Lope de Vega. A partir de entonces empezó a trabajar en distintos puestos del sector del libro hasta establecerse como correctora y traductora editorial autónoma en 2010. Desde entonces trabaja para casas como RBA Libros, Penguin Random House, Maeva, Nocturna y Anaya. Es socia de Asetrad desde 2017.