La traduction de l’Odyssée par Emily Wilson a fait couler beaucoup d’encre. Il s’agit en effet de la première traduction intégrale de l’Odyssée jamais publiée en langue anglaise par une femme, aujourd’hui militante féministe de surcroît. Certains choix ont permis à la traductrice de sauver Hélène, « son » Hélène. Mais à quel prix ?

La traduction de l’Odyssée par Emily Wilson, qui a rejoint le catalogue de la W. W. Norton & Company en 2017, a fait couler beaucoup d’encre dans le (petit) monde des hellénistes. Chez les uns parce que la traductrice est une femme, ce qui n’a pas manqué d’éveiller les pires soupçons de copineries féministes, chez les autres parce que la traductrice est une femme, ce qui enrichit (enfin) le panorama très masculin des études homériques.

Il s’agit de la première traduction intégrale de l’Odyssée jamais publiée en langue anglaise par une femme.

Il s’agit en effet de la première traduction intégrale de l’Odyssée jamais publiée en langue anglaise par une femme, aujourd’hui militante féministe de surcroît. C’est un fait. Et ce qui se posait de prime abord comme un aspect anecdotique a rapidement polarisé la réception de cette œuvre.

J’ai été, à titre personnel, doublement ravie de cette publication. Par principe, d’une part, parce qu’elle nous offrait l’occasion de discuter de la nature, de la pertinence, de l’intérêt et des limites de ce qu’est « traduire en féministe » ; pour des questions de visibilité de l’autre, puisque des travaux qui, pour des raisons systémiques, n’ont pas pu voir le jour pendant des siècles occupaient enfin le devant la scène.

J’aime beaucoup la traduction de l’Odyssée par Emily Wilson. D’un amour vache sûrement.

J’aime beaucoup la traduction de l’Odyssée par Emily Wilson. D’un amour vache sûrement. C’est en tout cas la seule que j’aie pu lire du début jusqu’à la fin depuis longtemps. Je ne partage pas un certain nombre de partis-pris de la traductrice, mais son travail sur le pentamètre iambique donne au texte un rythme, une musicalité et une énergie remarquables. C’est une traduction très drôle aussi, qui me rappelle à de nombreux égards celle du Beowulf de Maria Dahvana Headley. Je l’aime aussi parce que c’est une traduction engagée : « appeler un chat un chat et refuser d’appeler une chienne une chienne », ce dont je parlerai ici, c’est prendre position de façon réfléchie — que ces positions correspondent aux miennes (biaisées) importe peu. Je l’aime beaucoup enfin parce qu’elle échoue héroïquement à vaincre son Goliath : la traduction d’Emily Wilson n’est pas une œuvre qui « met à nu des siècles de lectures masculinistes » comme on a pu le lire dans The Guardian, ni même — et je l’écris à regret — la première interprétation à saisir le vrai sens du grec d’Homère. Traduire en féministe peut débarrasser un texte des scories laissées ou ajoutées par des traducteurs peu politisés (ou politisés à leur insu), mais cela ne permettra jamais de décrasser un texte ancré dans (car fruit de) un système de pensée profondément sexiste. Du moins, pas sans le réécrire.

J’aimerais donc profiter de l’espace qui m’est offert ici pour aborder deux cas concrets, deux stratégies de traduction adoptées par la traductrice dans son ouvrage.

Ne pas appeler une chienne une chienne. Traduire les insultes sexistes

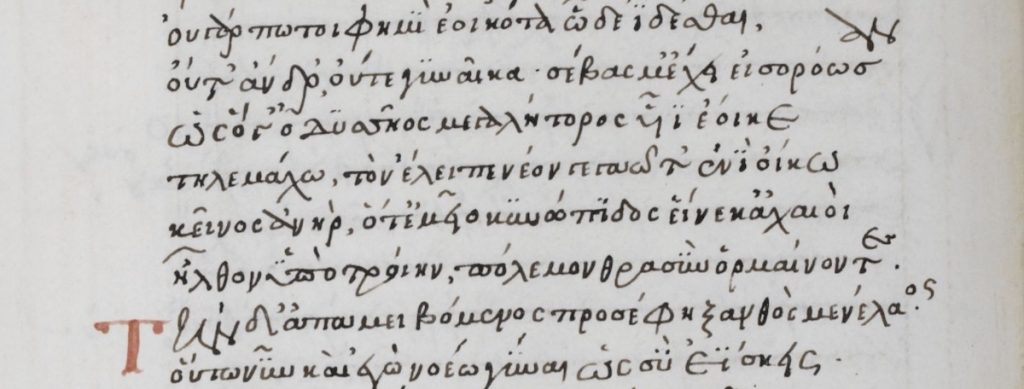

La première stratégie, amplement commentée par Emily Wilson, concerne un passage très curieux du chant IV, 145-6 de l’Odyssée où Hélène, prenant la parole en public, semble se blâmer de façon assez véhémente :

… quand vous tous, Achéens, pour moi, kunopis, poussiez vers Ilion la plus hardie des guerres.

Kunopis est un adjectif composé qui se rapporte étymologiquement à kuon (chien) et à ops (œil) et qui pourrait se traduire par « aux yeux de chien(ne) ».

Kunopis est un adjectif composé qui se rapporte étymologiquement à kuon (chien) et à ops (œil) et qui pourrait se traduire par « aux yeux de chien(ne) ». Inutile de vous dire que l’évocation du chien aidant (et sans aucun doute ici ou là une belle dose de sexisme), le catalogue des insultes relatives à la chiennerie littérale ou imagée a été épuisé au fil des siècles et des traductions. Du désuet mais très homérique « ojos de perra » au moralisateur « impudente » en passant par les injustifiables « shameless whore » de Robert Fagles ou « sale face de chienne » d’Emmanuel Lascoux, il y en a eu pour toutes les Hélène.

Le souci c’est que du sens de kunopis chez Homère les spécialistes ne savent pas grand-chose sinon 1) que cela renvoie étymologiquement à l’idée de chien et 2) qu’il n’y a que six occurrences du terme dans l’ensemble de l’Iliade et de l’Odyssée, c’est-à-dire très peu.

Hélène se reproche-t-elle quelque chose dans ce passage ? Ou est-ce l’auteur à travers Hélène ? S’insulte-t-elle ? Avec quelle véhémence ? Pourquoi ? Pourquoi pas ? S’agit-il d’une comparaison directe ? D’un symbole ? Quel sens lui donner ? Le chien d’Homère a-t-il seulement quelque chose en commun avec notre chien ? Nul ne le sait avec certitude, car très peu de témoignages sur la perception des chiens en Grèce archaïque nous sont parvenus.

Emily Wilson propose donc avec beaucoup d’ingéniosité de se débarrasser de l’épithète homérique, très lourde pour nos oreilles contemporaines.

Face à cet océan des possibles, Emily Wilson propose donc avec beaucoup d’ingéniosité de se débarrasser de l’épithète homérique, très lourde pour nos oreilles contemporaines, et de reporter tout à la fois l’image du chien et celle du regard sur le verbe :

They made my face the cause that hounded them.

Dit autrement : « Ils sont partis faire la guerre, obsédés qu’ils étaient par mon joli minois. » Et on imagine aisément Hélène prononcer ces mots en s’époussetant les épaules d’un air soulagé.

Ce n’est pas tordre le grec, se justifie Emily Wilson, car le sens est attesté chez Euripide (Électre, 1252 et Oreste, 260).

Sur le plan du grec on garde la métaphore, sur le plan rythmique on gagne en peps et sur le plan moral on laisse respirer la pauvre femme qui n’a plus guère de responsabilité dans les agissements d’autrui en son nom. Ce n’est pas elle qui joue la chienne, ce sont les autres qui sont en chien. Et ce n’est pas tordre le grec, se justifie Emily Wilson, car le sens est attesté chez Euripide (Électre, 1252 et Oreste, 260).

Mais, sur le plan philologique, c’est un choix discutable. Si la connotation de persécution se retrouve effectivement dans les deux occurrences de kunopis chez Euripide, il faut garder à l’esprit 1) que près de trois cents ans séparent l’aède du tragédien, 2) que la tragédie est un genre littéraire bien différent de l’épopée dont on peut raisonnablement affirmer qu’il obéit à des règles distinctes et 3) que kunopis chez Euripide se rapporte à des figures mythologiques retenues par la tradition comme des divinités persécutrices (les Gorgones et les Érinyes), ce qui n’est pas du tout le cas d’Hélène. Pour la lex parsimoniae, on repassera.

Un des aspects constamment soulignés de la question de ces injures chez Homère, c’est qu’elles stigmatisent toujours le manque d’aidos.

Ce choix est plus problématique encore si l’on réfléchit aux pertes de sens qu’il provoque dans l’économie générale du texte. Dans l’Iliade comme dans l’Odyssée, les invectives en général, et celles relatives aux chienneries en particulier, présentent avec une certaine cohérence le fait d’avoir une fonction sociale précise, ancrée dans un système politique et moral fort déterminé. Un des aspects constamment soulignés de la question de ces injures chez Homère, c’est qu’elles stigmatisent toujours le manque d’aidos. L’aidos, c’est ce code du devoir intériorisé qui vous pousse à faire ce que vous devez, dans votre rapport à vous, aux autres, à vos ancêtres. L’aidos c’est la qualité qui fait de vous quelqu’un capable de protéger et de nourrir le lien social. Manquer d’aidos, c’est faire preuve d’impudeur, d’irrespect, d’audace ou d’intempérance ; c’est s’arroger sciemment le dernier yaourt à la fraise du frigo sans demander si quelqu’un le voulait : c’est vivre moche.

Ce lien entre kunopis et aidos est une constante dans le corpus homérique. Quand Héphaïstos dit que sa mère, Héra, a des yeux de chienne, c’est parce qu’elle l’a jeté de l’Olympe pour ne pas avoir à supporter son physique ingrat, ce que la moindre once d’aidos aurait dû empêcher. Quand au tout début de l’Iliade Agamemnon revient, dans un élan de cupidité, sur la répartition du butin et s’arroge plus qu’il ne devrait, Achille le qualifie (entre autres choses) de face de chien. Quand Ulysse décide de pointer l’inconduite des servantes qui ne respectent rien au chant XIX de l’Odyssée, c’est de sales chiennes qu’il les traite. Quand Héphaïstos (oui, encore lui, il n’a pas le meilleur radar social de l’Olympe) dit que sa femme, Aphrodite, a des yeux de chienne, ce qu’il lui reproche c’est de manquer de retenue à un niveau fondamental (au sens trivial du mot « fondement » en français). Enfin, quand Clytemnestre égorge Cassandre et tue Agamemnon qui essayait de la protéger dans la foulée, c’est un « kunopis » que ce dernier trouve l’énergie d’articuler du bout des lèvres avant d’expirer.

Si le sexisme a un sens, est révélateur d’un système de pensée dans l’économie générale d’un texte, que peut-on faire ? Que doit-on faire ?

Pourquoi, dans ce cas, considérer comme absurde l’idée qu’Hélène puisse se blâmer ? Pourquoi la défendre à tout prix ? Pourquoi l’extraire d’un horizon herméneutique qui sous-tend l’ensemble de l’épopée homérique ? Pourquoi chercher loin, très (trop ?) loin — chez Euripide — ce qui est présent de façon cohérente sous nos yeux, au niveau du corpus ? Pourquoi faire de ce reproche auto-infligé un prétexte, une projection masculine ? Pourquoi voir dans ce passage le male gaze plutôt que la réflexivité d’une femme sur ses propres actions dans un cadre social et moral déterminé ? Si le sexisme a un sens, est révélateur d’un système de pensée dans l’économie générale d’un texte, que peut-on faire ? Que doit-on faire ?

Refuser d’appeler une chienne une chienne, c’est à mon sens euphémiser et masquer cette réalité.

Ce n’est pas parce qu’elle est belle que les Grecs veulent récupérer Hélène ; c’est parce qu’il s’agit d’un bien, d’une possession. Ménélas a été lésé. Quand Hélène s’appelle elle-même kunopis, elle laisse entendre qu’elle se juge — et à travers elle toute une partie de la tradition — parce qu’elle a pu faire preuve d’incontinence en prenant plus qu’elle n’y était socialement autorisée. Le fond du problème, ce n’est pas la beauté ou le sexe ; c’est qu’elle n’est pas restée à sa place. Ce qui est en cause, c’est le contrat économique d’abord et social ensuite qui explose. Ne pas mettre de terme à connotation sexuelle ou se débarrasser de l’image du chien parce que notre code animalier des vices et des vertus ne coïncide pas avec celui de l’Antiquité rentre tout à fait dans le cadre de ce que nous permet le texte. Mais gommer sciemment le blâme et réduire cette histoire à une question de masculinités désirantes, c’est gommer le fait qu’à l’époque les relations sexuelles étaient avant tout économiques et que les femmes, bien avant d’être des individus, étaient des biens intégrés à des réseaux d’échanges — par la guerre, par le viol, par le mariage ; en résumé : contrôlés par les hommes. Il s’agit d’un pan capital de la pensée grecque qu’un choix de traduction ne saurait changer. Refuser d’appeler une chienne une chienne, c’est à mon sens euphémiser et masquer cette réalité.

Appeler un chat un chat. Traduire les agressions sexuelles ?

À trois reprises en effet, Emily Wilson emploie le verbe « to rape » (violer) dans son texte.

La deuxième stratégie de traduction sur laquelle j’aimerais me pencher concerne un point qui, à ma connaissance, n’a été relevé ni par la traductrice (pas même en introduction ou en notes) ni par les spécialistes de l’Antiquité ; un fait d’autant plus curieux ce choix revêt une grande portée militante. À trois reprises en effet, Emily Wilson emploie le verbe « to rape » (violer) dans son texte :

When Leto, Zeus’ lover, was traveling to Pytho, through the fields of beautiful Panopeus, he raped (helkèse) her. (Od., XI, 580-1)

Strangers dishonored! Slave girls dragged around,

raped (rhustazontas aeikelios) in my lovely home! (Od., XVI, 109-111)

Dogs! So you thought I would not come back home

from Troy? And so you fleeced my house, and raped

my slave girls (pareunazesthe biaios), and you flirted with my wife

while I am still alive! (Od., XXII, 35-38)

La première occurrence se rapporte au Géant Tityos et à Léto, les deux autres aux servantes d’Ulysse que les prétendants ont outragées. Le grec emploie un verbe différent à chaque fois : helkeo (« traîner, tirer » et, par extension, « maltraiter, faire violence à »), rhustazo (« traîner çà et là », d’où « outrager, maltraiter », cf. le chant XXIV de l’Iliade à propos du cadavre d’Hector qui fait la serpillière attaché au char d’Achille) et pareunazomai (« coucher auprès de », mais pas nécessairement avec).

Le viol tel qu’on l’entend ou qu’on le définit aujourd’hui, surtout dans les systèmes de pensée où le consentement est (ou devrait être) central, n’existe pas en Grèce.

Contrairement à ce qu’insinue l’anglais, aucun des trois verbes ne renvoie de façon claire et univoque à l’acte sexuel forcé. Et pour cause : le viol tel qu’on l’entend ou qu’on le définit aujourd’hui, surtout dans les systèmes de pensée où le consentement est (ou devrait être) central, n’existe pas en Grèce. Et j’insiste sur « tel que » : je parle du concept et pas de l’acte, dont les représentations directes ou moins directes sont abondantes dans l’Antiquité — Zeus, en particulier, est un usual suspect.

J’évoquais plus haut qu’en Grèce les relations sexuelles étaient avant tout économiques et que les femmes étaient des biens intégrés à des réseaux d’échanges. Le viol n’échappe pas à cette règle dans la mesure où, pour ce qu’on en sait, il s’inscrit et se dissout en général dans la catégorie morale puis juridique plus large des « relations sexuelles ou prises de possession illégitimes par la contrainte (force, ruse, pression sociale) ». Pour le désigner, hors période de guerre, on va donc retrouver des mots dont le champ sémantique tourne principalement autour de la violence (bia—), du pillage, de la prise de possession brute (harp—), de l’outrage, de l’excès (hybri—). Et ce que tous ces termes reflètent, c’est que la relation illicite n’est pensée que du point de vue des infractions de la personne qui la commet ou des seuls intérêts contrariés des offensés, c’est-à-dire les tuteurs (kyrioi) ou la famille.

D’un côté, donc, l’agresseur qui fait preuve de démesure en revendiquant un contrôle sur un bien qui ne lui appartient pas, de l’autre une famille lésée et outrée qu’on puisse exercer une mainmise sur un bien qui lui appartenait. C’est grossièrement synthétisé, la littérature est très riche sur le sujet, mais dans les grandes lignes c’est l’idée.

À qui ou à quoi se rapportent ces adverbes ? Quelle est la source de cette violence, sa nature, son objet ? Qui en est victime ?

J’en reviens au déshonneur des servantes. Dans les deux passages cités, les verbes et/ou les adverbes orientent notre interprétation en pointant vers une violence exercée par les prétendants : aeikelios renvoie à l’inconvenance et biaos à la violence. Mais à qui ou à quoi se rapportent ces adverbes ? Quelle est la source de cette violence, sa nature, son objet ? Qui en est victime ?

Dans la traduction d’Emily Wilson (et dans d’autres, pour être honnête), ce sont les femmes qui sont violentées et qui subissent les agressions. Mais le plus vraisemblable c’est que comme tant d’hommes avant et après lui — et a fortiori dans une société hautement patriarcale — Ulysse se considère comme la victime dans l’affaire. Quand il entreprend un catalogue des outrages et accuse les prétendants d’avoir « dormi aux côtés des femmes avec violence », il n’est pas exclu, compte tenu de la flexibilité de la langue grecque et de ce que l’on sait du fonctionnement de la société d’alors, que le passage doive s’entendre comme « et — violence encore ! — vous avez couché avec mes servantes. »

C’est lui [Ulysse] le maître, c’est lui le menacé, c’est donc lui la victime.

Il le dit lui-même : il était absent, il a erré longtemps et pendant qu’il s’ingéniait à survivre, sa descendance et la solidité de son foyer ont été mises en danger. C’est lui le maître, c’est lui le menacé, c’est donc lui la victime. Que les servantes aient couché avec les prétendants sous la contrainte ou par plaisir ne lui importe guère. Dans le cadre institutionnalisé qu’est celui de l’Odyssée, il y a eu déshonneur, irrespect (aeikelios est sémantiquement très proche du manque d’aidos) et menace, ce qui appelle une restauration de l’honneur et un rétablissement de l’ordre à travers l’application d’une forme de justice, violente mais rationalisée : la mort.

Ne peut-on pas voir dans ce choix un acte militant, un call-out traductif ? Je suis tiraillée.

Les servantes seront tuées, comme les prétendants, mais en moins bien : d’abord parce qu’on leur demandera de récurer la maison avant d’être exécutées, ensuite parce qu’elles périront par la corde et pas par l’épée. C’est un poncif grec : les femmes meurent en silence, car même dans l’outrage une femme (pire ici, une esclave) vaudra toujours moins qu’un homme de rang.

Ici, le nœud du problème, c’est la filiation. Car on sait dire qui est la mère d’un enfant à l’époque — c’est celle qui accouche — mais le père ?

Quel est le problème d’écrire noir sur blanc ce que le texte laisse entendre à demi-mot ? Ne peut-on pas voir dans ce choix un acte militant, un call-out traductif ? Je suis tiraillée. Pour moi, si vous lisez « viol », le plus probable est que vous remobilisiez en tant que lecteur (et à plus forte raison, lectrice) un réseau sémantique qui est associé à ce terme aujourd’hui pour vous, par exemple « consentement », « crime », « autonomie », « culture du viol », « pénétration. » Mais vous perdrez du même coup la réelle compréhension de ce qu’était la prise de possession illicite d’un corps féminin en Grèce et le danger que cela représentait pour la société d’alors. Tout phénomène étant par nature situé, appréhender le viol dans l’Antiquité ne peut faire l’économie d’une analyse des rapports de classe, de genre, des valeurs, des lois, écrites ou non écrites, des représentations liées à la famille à la période étudiée. Ici, le nœud du problème, c’est la filiation. Car on sait dire qui est la mère d’un enfant à l’époque — c’est celle qui accouche — mais le père ? Les femmes sont au cœur de stratégies matrimoniales complexes qui garantissent les lignages et la pureté d’une descendance. La violence, ou pire encore la séduction — qui corrompt et débouche sur l’adultère — constituent une menace sans pareille pour ce système. Ce que veulent les hommes grecs est simple : une société 100 % garantie sans bâtards. Il est donc impératif de contrôler la descendance, partant, le corps des femmes. Appeler un chat un chat et un viol un viol est un choix engagé, et louable à ce titre, mais qui empêche à mon sens — et je m’excuse par avance de verbaliser une idée aussi profondément répugnante — de saisir que la femme en Grèce n’était pas à une place suffisamment élevée sur l’échelle des êtres pour que nos catégories et nos compréhensions du viol puissent avoir un sens.

Ces deux stratégies de traduction ont ceci de paradoxal qu’elles reposent sur des approches littéralement opposées — l’euphémisation pour l’une, la dénonciation pour l’autre.

Ces deux stratégies de traduction ont ceci de paradoxal qu’elles reposent sur des approches littéralement opposées — l’euphémisation pour l’une, la dénonciation pour l’autre — mais aboutissent au même résultat : celui de rester en deçà des faits et de dépeindre aux yeux des non-spécialistes une condition féminine améliorée. À l’instar de la tortue poursuivie par Achille dans le paradoxe de Xénon, la réalité a toujours une longueur d’avance sur les stratégies adoptées pour la traduire. Elle fuit, elle s’échappe, lentement mais sûrement. De l’Antiquité, il ne nous reste qu’un ensemble de textes (dans le meilleur des cas) et de fragments (dans la plupart des cas) hétéroclites. L’essentiel a été perdu, l’essentiel nous sera à jamais inaccessible : j’ai tendance à estimer, mais j’ai un biais certain, qu’on gagnerait à aborder ces textes en historien.ne avant de les aborder en féministe, au moins pour ne pas risquer de distordre tout le système et les réseaux de sens propres à la pensée grecque. Ça ne veut pas dire qu’il est inutile d’être féministe, encore moins d’essayer de traduire en féministe, bien au contraire : il faut juste trouver où, quand, comment. Et quand le texte est récalcitrant, il faut se retrousser les manches et batailler dans les marges et les espaces laissés libres par l’auteur et par l’éditeur : en introduction, en notes de bas de page (les meilleures) ou de fin d’ouvrage (les éternelles méprisées), partout où c’est possible.

Alors, que faire ?

J’ai un biais certain, qu’on gagnerait à aborder ces textes en historien.ne avant de les aborder en féministe.

C’est la question qui vient naturellement, mais à laquelle je n’ai aucune réponse satisfaisante à apporter ; il n’y a pour moi que des choix très personnels, changeants au gré des textes. Je vais donc répondre à cette question à la grecque, avec un inventaire apagogique négatif, un catalogue de ce qu’on ne devrait pas faire selon moi quand on travaille avec un texte de cette nature :

Premièrement, pour des raisons historiques, on ne peut pas sauver Hélène.

Premièrement, pour des raisons historiques, on ne peut pas sauver Hélène. Il s’agit d’une figure tragique, destinée à rester tout à la fois (et paradoxalement) un casus belli et une cause d’unité : dans la guerre qui opposa les Grecs aux Troyens d’abord, et dans la tradition rhétorique, poétique, philosophique et théâtrale ensuite. La sauver, c’est précipiter dans le gouffre de l’incohérence des siècles de littérature.

Pour des raisons déontologiques, on ne devrait pas sauver Hélène (ou les servantes) en écrivant noir sur blanc ce que le poème tait.

Deuxièmement, pour des raisons déontologiques, on ne devrait pas sauver Hélène (ou les servantes) en écrivant noir sur blanc ce que le poème tait. Ou, à tout le moins, pas sans se demander si le texte le tait de façon sporadique ou systématique, c’est-à-dire si ce silence a un sens. Et si on le fait, on ne peut pas faire l’économie de la visibilisation de la stratégie : si on expose, il faut s’exposer à la critique en retour, c’est la moindre des choses.

Enfin, pour des raisons traductologiques, on ne doit pas sauver Hélène (ni elle ni, personne). J’entends qu’on ne puisse pas être fidèle à tout et que toute traduction repose sur des choix et des interprétations, mais on ne peut pas prendre à ce point le contrepied de la voix auctoriale. Question de prérogatives.

Et dans l’espace qui reste, libre à chacun.e de trouver la ou les solutions qui conviennent.

Des siècles de traducteurs, sexistes par inertie ou par conviction, graviteront toujours naturellement plus près d’Homère qu’une traductrice féministe.

Dans son récent ouvrage Sur les bouts de la langue, Noémie Grunenwald écrit : « Dans l’absolu, n’importe qui peut traduire n’importe quel texte, mais est-ce que tout le monde est en mesure de se décentrer suffisamment pour le faire au mieux ?

Peut-être est-ce là l’écueil de cette œuvre : des siècles de traducteurs, sexistes par inertie ou par conviction, graviteront toujours naturellement plus près d’Homère qu’une traductrice féministe. Et contre une force telle que la gravitation, il est bien vain de lutter.

Bibliographie

Beowulf: a new translation. Translated by Maria Dahvana Headley. Brunswick, Victoria : Scribe Publications, 2020. 140 p.

Blondell R. « «Bitch that I Am» : Self-Blame and Self-Assertion in the Iliad ». Transactions of the American Philological Association, 140, 1 (Spring 2010). p. 1-32.

Deacy S. and Pierce K. F. (eds.). Rape in Antiquity: Sexual Violence in the Greek and Roman Worlds. Swansea : The Classical Press of Wales, 1997. 274 p.

Graver M. « Dog-Helen and Homeric Insult ». Classical Antiquity, 14, 1 (April 1995). p. 41-61.

Giordano M. « Injure, honneur et vengeance en Grèce ancienne ». Cahiers « Mondes Anciens », 5, 2014. p. 99-112.

Grunenwald N. Sur les bouts de la langue : Traduire en féministe/s. Lille : La Contre Allée, 2021. 179 p.

Homer. The Odyssey. Translated by Emily Wilson. New York : W. W. Norton & Company, 2017. 582 p.

Homer. The Odyssey. Translated by Robert Fagles, introduction and notes by Bernard Knox. New York : Viking, 1996. 541 p.

Homère. L’Odyssée : version française. Traduit du grec ancien par Emmanuel Lascoux. Paris : P.O.L, 2021. 489 p.

Loraux N. Façons tragiques de tuer une femme. Paris : Hachette, 1985. 128 p.

Julie Tramonte

Je suis Julie, Parisienne de naissance, Bruxelloise d'adoption. Après un doctorat en philosophie ancienne, je me suis installée en tant que freelance. Aujourd'hui j'enseigne et je traduis.